我的运河我的歌丨人物之一:文华八排模范群像

说起开挖南茅运河的模范典型,许多老同志动情地说:“开挖南茅运河,上了工地的,个个是英雄,人人是模范。”

是啊,50年前的那一场大会战,南县举全县之力,壮志凌云斗冰雪,豪情满怀开运河。8万多劳动大军不怕艰苦、勇挑重担、团结拼搏、甘于奉献。他们用心血汗水,用大爱无私,谱写了一部战天斗地、改造自然的壮丽篇章。

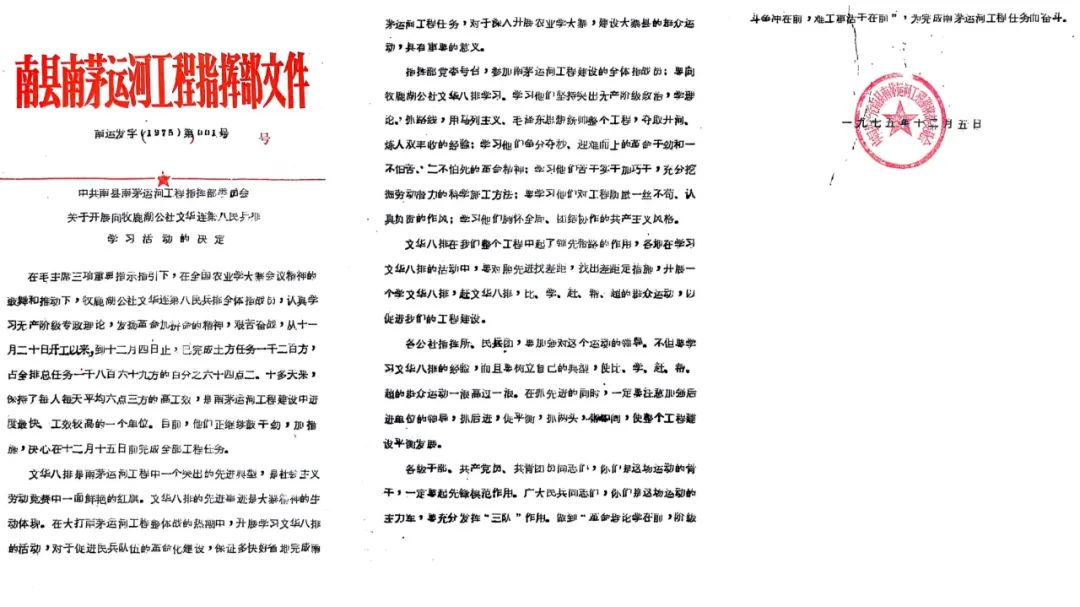

1975年12月5日,中共南县南茅运河工程指挥部委员会以南运发字(1975)第001号文件,作出了《关于开展向牧鹿湖公社文华连第八民兵排学习活动的决定》。

南茅运河大会战一声令下,牧鹿湖公社文华(今浪拔湖镇南安村)八排指战员22人当天下午4点,背着背包,担着箢箕、扁担,步行20多里到达目的地。刚放下背包,来不及开铺,就直接奔赴工地。每人完成了1方多土后,才去吃饭、打地铺。他们争分夺秒,英勇奋战。到11月底,就完成了工程任务的52%,创造了10多天,每人每天平均完成6.3方的高工效。

战斗中,22名指战员拧成一股绳,他们一心扑在开河上,舍小家,为大家;勇挑重担,乐于奉献。

排长杨元秋(左)和弟弟杨六元(右)采访图

老贫农余喜庭的儿媳妇生了头胎儿子,余爹担心儿子因回家影响工程任务,耐心地开导:“我们干的是为子孙后代造福的大工程,不能因为家庭误了大事啊。”儿子点了点头,“我会化喜事为动力,加油干的。”

50多岁的连队干部周长林,早晨一身霜,中午一身汗,晚上一身泥,与群众战斗在一起。他有一个舅舅住在离工地不到两公里路的地方,6年没有见过面了,他都没有去看望过。家里母亲病了,房屋被风吹坏了,领导和战友们劝他回去料理一下,他说:“家里有组织关心,社员照顾,放得心。现在工地这样紧张,我不能离开岗位。”八排的工地离县城只有5里多路,上工地20多天,全排民兵,没有一个人上过一次街,连排里买东西都是托他人代办。全排指战员心往开河上想,劲往开河上使,齐心协力,英勇奋战,接连创造工效,确保了工程任务往前赶。经过26天紧张战斗,顺利完成了上级分配的工程任务,比县指挥部计划的时间提前了34天,成为运河全线竣工最早的单位。

一个群体,一种力量,一份大爱,这就是文华八排。他们发扬互助友爱、团结协作的精神,组织16名年青力壮的民兵编成4个战斗小组,主动帮助兄弟排完成工程任务。排长杨元秋和3个民兵到七排去支援。到达阵地后,立马与这个队的干群一起想办法合理分配劳动力,提高工效,并带头干起了夜工,争挑贡献土。民兵姚海飞等4人支援二排抢挖河底,他们把别人的事看成是自己的事,积极主动,干劲十足。在往返140多米运距,爬6、7米高程坡度的情况下,人平均工效达到了5.8方。不仅如此,姚海飞战斗小组和二排的战友们互帮互学,日进度由70多方提高到100多方。

文华八排的指战员们先后支援了六个兄弟排,共完成土方任务1080方。他们的模范群像,也正是南县人民艰苦奋斗、敢为人先、团结协作、无私奉献的缩影。

文华八排的参与者从左到右依次为:刘慧兰、杨六元、姚云红(姚海飞儿子)、杨元秋