血色记忆·厂窖惨案丨英魂永铸 碧血千秋

历史,刻骨铭心!1943年,洞庭湖畔,三日浩劫,三万生灵涂炭。厂窖惨案,是中华民族一道无法愈合的伤痕。真相不容掩盖,历史必须铭记!在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,南县融媒体中心推出专题栏目《血色记忆·厂窖惨案》,本期,为您推出的是“英魂永铸 碧血千秋”。

英魂永铸 碧血千秋

在无尽的黑暗中,总有星火闪耀。当灾难降临,厂窖并非只有绝望的悲鸣。当同胞被欺辱,被杀戮时,有一群人挺身而出、奋起反抗。他们是普通的农民、渔民、教师......更是无畏的英雄。他们以最原始的武器,最决绝的勇气,守护着生命的尊严与家国的信念。

段乃文(1901-1943),字心丹,南县南洲镇人。段乃文从小聪颖好学,心地善良,立志求学报国。中学毕业后赴日本留学,归国后又考入国立上海交通大学,毕业后先后任教于国立交通大学、复旦大学。

段乃文

1937年,上海沦陷,段乃文回到家乡南县避难。感慨国难之下的教育兴衰,同年底,段乃文邀请南县、华容、安乡、汉寿等县热心教育的同仁和社会贤达,艰难创办湖南私立湖西临时中学(1940年更名为湖西初级中学),并被推举为校长。

1943年5月,日军进犯南华安一带,段乃文宣布暂时停学,并和部分教师,带领无家可归的60多名学生,准备前往沅江避难。5月8日晚,段乃文带领的湖西中学100多师生和家属到达厂窖汀浃洲。

段乃文题 校训

5月9日,一队日军围剿汀浃洲,直逼段乃文师生所在地。为护住师生队伍,留学过日本的段乃文带领两名学生上前用日语和日军小头目交涉,以期说服日本兵不要滥杀无辜。但日军已杀红眼岂会罢手,手无寸铁的难民亦不曾放过。段乃文见日军残忍至此,用日语怒斥日军,骂贼不屈,终遭杀害。

段乃文铜像

南县人民为了怀念这位为教育事业作出杰出贡献的奠基人,将南县一中校门前的马路命名为“乃文路”,在南县一中设立“乃文班”,湖西初级中学时期的数名学生自发为老校长捐资铸铜像一尊,立于南县一中校园内,作永久怀念。

“一声惊雷震破天,一支利箭把狼心穿,一石激起千层浪,小鬼子霎时间急傻了眼,汤载福挥锹横扫日寇,直杀得小鬼子丢下两具尸体逃得一溜烟”。一曲《抗日英雄汤载福》的弹词至今让人传唱。

汤载福挥锹杀日寇 邓德安 绘

1943年5月9日下午,一股日军窜进厂窖黑洲子,地下党员汤载福和10多名乡亲躲在一片豌豆地里。不久,有4个日寇抓了10多名逃难的同胞,将他们押到豌豆地附近的禾场,并架起机枪准备屠杀这些同胞。在这生死关头,汤载福操起豌豆地里的一把指甲锹,趁日寇不备之时冲到禾场,狠狠地铲向日寇。两个日寇被击中头部当场毙命,另两个日寇被汤载福舍命的气势吓到,一边撤一边朝他放枪。汤载福一边躲避,一边指挥乡亲们逃跑。10多名同胞成功逃走,汤载福却被赶来的10多个日军团团围住,惨遭杀害。

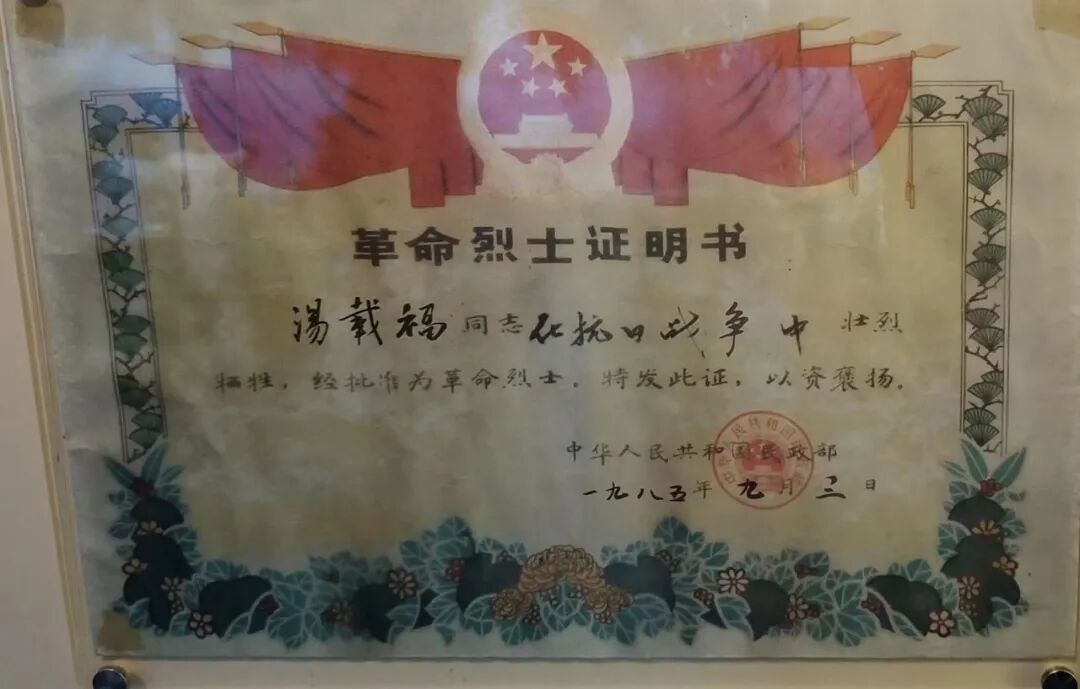

汤载福革命烈士证明书

汤载福于1926年加入中国共产党,一直从事党的地下工作。抗日战争爆发后,汤载福积极从事抗日救亡宣传活动,1943年牺牲时年仅50岁。1985年9月,中央人民政府民政部追认汤载福为革命烈士,其证书现存厂窖惨案遇难同胞纪念馆。

“厂窖惨案”发生过程中,青年渔民易其华夺刀斩日寇,杀敌救同胞的故事,同样让后人津津乐道,传颂至今。

1943年5月9日,日军在武圣宫公河局、百万湖一带击退国军73军暂编五师,开始入户抢粮食和牲畜做饭,掳女人作乐。黄昏时分,躲在百万湖边草丛中的渔民青年易其华听到不远处有个女子发出惊叫声,他从菖蒲和蒿草中探出头来,看到不远处一个腰挎军刀的日军军官模样的人正拽着一个姑娘朝湖边走来。易其华马上爬上附近的渔船,十分镇定地划着渔船朝离两人不远处的湖岸靠拢,做出一副准备迎送两人过渡的样子。

船至湖心,风起雨落,易其华俯仰身子,前后踏脚,颠簸渔船。日军害怕翻船,便蹲到船舱,手死死地抓着船舷。烟雨朦胧之时,易其华操起船桨猛砸日军,致使船桨震落,又趁日军欲掏枪反击之际,乘勇而上,夺其佩刀,猛砍其头,最后一刀刺入其胸部,使其当场毙命。随后,易其华迅速地将尸体掀进百万湖中,并护送那个女子到湖边的蒿草丛中躲藏起来。

如今,这把斩杀过日军军官的日本军刀已成为见证中国人民不畏外侮,英勇抗日的重要文物。

硝烟散尽,忠魂长存。英雄们的故事或许已被载入史册,或许仍默默无闻,但他们的勇气与牺牲,已融入脚下的山河,也提醒我们,和平并非命运的馈赠,而是无数勇者以生命赢得的战利品。愿我辈永怀敬意,从历史中汲取力量,在砥砺前行中延续英雄的荣光。