军 旅 记 忆 || 南县 陈跃进

军 旅 记 忆

——伊尔—14运输机试飞险情处置

航空兵十三师是一支具有光荣历史的英雄运输机部队,十三师于一九五一年四月组建,七十多年来,十三师参与了开辟康藏航线、北京拉萨航线、西藏平叛、中越自卫反击战以及诸多重大军事作战行动和演习任务,抢险救灾任务,原子弹采样运送任务,援外任务,利比亚撤侨任务和一系列非战争行动等多样化任务,成为了我国战略空军的重要力量。部队上世纪九十年代以前驻地在湖北当阳县、宜昌市和河南开封市,师部驻地当阳县。十三师修理厂是师直属修理厂,修理厂技术力量雄厚,当时厂内拥有一批国民党时代在美国培训的航空技术人才,解放战争时期起义过来作为技术人才充实到人民空军。修理厂于五十年代初组建,设有装配、飞机、机械、特设、附件五个中队和厂部,共四百余人。上个世纪人民空军底子较薄,空军运输机的翻修大修主要由十三师修理厂承担,修理厂也是空军第一个有能力有实力承担运输机大修的师属修理厂,当时修理厂负责了十三师所属和空军范围内的里-2,C-47、C-46、伊尔-12、伊尔-14运输机的大修工作,后期也承担了安-12、运八运输机的定检和延寿工作。

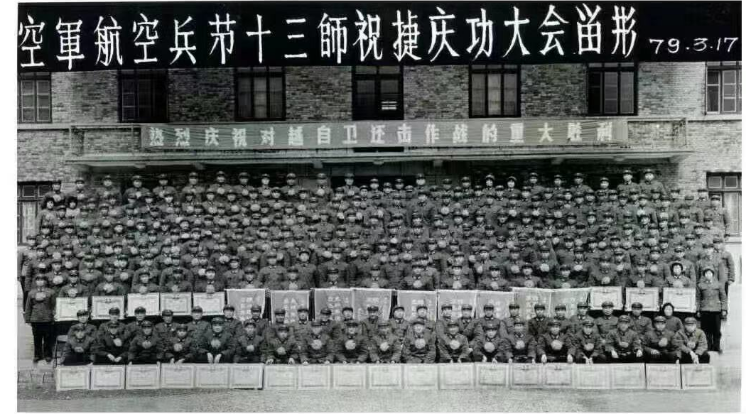

航空兵十三师对越自卫反击战庆功大会合影

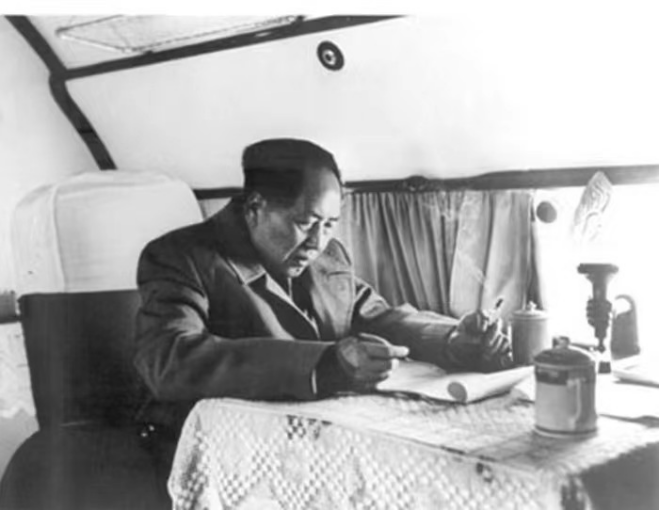

伊尔-14运输机是前苏联于一九五四年研制生产的活塞式双发运输机,我国于一九五五年起陆续进口了55架伊尔-14飞机。伊尔-14运输机翼展31.70米,机长22.31米,机高7.79米。飞机空重12.5吨,最大起飞重量17.5吨,最大速度418千米/小时,最大航程1785公里,实用升限7300米,主要执行专机和运输任务。毛主席生前乘座次数最多的就是伊尔-14专机,共乘坐过23次。毛主席一张在飞机上办公的照片就是第一次乘座该机时由著名女记者侯波拍摄的。

伊尔—14运输机

毛主席第一次乘坐伊尔一14专机时在机舱内办公

我一九七六年十二月入伍时,当时十三师修理厂已开始大量承担伊尔-12和伊尔-14飞机的大修工作,生产任务十分繁重,每年进厂大修的飞机达五、六架之多。刚下厂时由老兵一对一带着学习生产技术和拆装、检修、测试、调试。我当时被分配至装配中队液压组任机械员,液压组负责飞机的起落架系统、刹车系统、灭火系统和压缩空气系统及酒精防冰系统的工作。初入行时,面对长短不一,粗细不一,形状各异数不清的不锈钢液压管路和品类繁多的液压附件,同时又承担着飞机能否顺利起飞降落的安全重担,心里真是十分发怵。好在那时上进心、责任心也强,领导和老兵们耐心教导,帮学带教。在一年多的时间内基本掌握了所负责专业的技术要领,并能独立开展工作。

修理厂装配中队生产车间(大厂房)

修理厂装配中队全体官兵合影(1985年)

一九八O年底,我从长春空军第二航空机务学校(现更名为空军第二航空学院)毕业,婉拒了学校留我任教的安排(主要是东北寒冷的气候难以适应)回到了老部队修理厂,回原单位没几天,我原来的机械师季彪即调任师机务处工作,我便赶鸭子上架接任了液压组机械师的工作。从担任机械师的那天起,我所面对的便是繁重的飞机大修生产任务,以及从未面对过的飞机一大系统的安全生产和技术总负责,顿感压力山大,甚至压力大得喘不过气来,那是我一生中感受压力最大的时段,不光是面对技术生疏不全面的困难(航校只学习了理论基础,入学前也只有两年的新兵技术基础),还要面对液压组里那些兵龄已十多年的老兵技术骨干异样的眼光,我没有退路,没有帮手,也不能退缩。好在那时年轻,有一股血性和不服输的冲劲,我不能被人看笑话,必须迎难而上,用实力能力来证明自己。我选择了一条最艰苦也是最有成效的技术成长之路,我所有时间和精力都投入到所负责的专业技术要领的学习中,我提前两天以上就做好每日的工作计划,并提前将工作安排内容的技术重点找出来做好标注,同时将工作计划提前报中队长审核,不懂之处顺便请教,这样工作计划可以有的放矢,心中有数,不至于茫无头绪被老兵问倒。在实际工作中,我放低身段,虚心向老兵技术骨干请教,不懂就问,直到彻底弄清楚技术缘由为止。在安装调试过程中,我认真做好技术记录,重点、关键地方从不放过任何疑点。就这样,我一步一步的积累技术知识和技术底子,在生产中学习,边学习边生产,在技术测试调试和故障排查排除中积累经验。

长春空军第二航空机务学校毕业照

就这样,逼迫自己一点点成长进步。通过两架飞机的大修流程实践煅练,我基本摸清了本专业岗位的所有技术要领要点,掌握了本专业岗位的全部安全生产职责,并能熟练的带领液压组全体同志顺利完成本系统所有附件管路、设备的拆除、检修、测试,上机安装,地面试验调试,试飞保障等大修全流程工作任务。虽然那时工作任务重、压力大,在修理厂十多年体重始终没有超过110斤,但人的内心是充实的,生产技术和行政管理能力都在不断进步中。

一九八四年上半年,福州军区空军一架伊尔-14专机送厂大修,到十一月份的时候,大修基本完成,飞机进入调试、试飞阶段。十一月的一天,修理厂负责技术和安全生产的副厂长卢宪新,装配中队中队长唐中南和我(时任分队长)三人组织相关人员进行飞机试飞前的起落架地面收放试验,以检验起落架的工作状态是否正常可靠,为第二天的飞机试飞做准备。我们三人齐心协力组织了起落架收放试验,并认真检查了起落架系统和刹车系统的各项技术参数并进行了必要的技术调试,一切完成后做好了收放试验记录,并进行签字交接,飞机起落架系统和刹车系统工作正常交付准备试飞。

第二天,我和一名有十多年兵龄技术过硬的志愿兵参加试飞保障工作。这天机场天气晴朗,风和日丽,气温也比前天高了许多,是个试飞的好天气。上午十时许,飞机完成地面滑行、假起飞等多项动作,以检验发动机和刹车系统的可靠性,飞机升空完成第一个小航线试飞返回准备降落,在飞机对准跑道进入降落航线时,按规定飞机应放下起落架。就在此时,突发情况发生了,3个显示起落架放下的绿灯只亮了两个,右边起落架指示灯为红灯并不停闪烁,起落架不能正常放下,飞机无法降落。飞行员立即向塔台报告:“起落架故障”。此时此刻,飞机内和塔台指挥室内一片忙乱,相关人员立即转入到险情处置程序,塔台随即向师领导报告,相关师领导和师机务处领导立即奔赴塔台。同时,有关领导立即将修理厂副厂长卢宪新、装配中队长唐中南和我召到塔台,先是了解前一天起落架收放试验情况,我们如实报告,没有什么问题,随后责成我们与师机务处的参谋们一起商讨险情处置方案。好在试飞时飞机是空载满油状态,在天上转悠四五个小时没问题,我们有充足时间来研究险情处理。根据试飞规程和伊尔-14飞机的维修维护条例,试飞员先后进行了快速附冲并迅速爬升的重力抛甩飞行动作以及侧滑、大坡度盘旋等动作,试图通过重力作用将起落架抛甩下来。多次试验下来,起落架仍然是绿灯不亮。接着又指导试飞员对起落架的信号灯指示线路进行了检查,信号灯系统工作正常,同时又对起落架进行反复多次的正常收放和应急收放,右起落架仍然是无动于衷的状态,仿佛是起落架卡死了一样。此时飞机已在机场上空盘旋了一个多小时,通过塔台和试飞员的无线通话语气中已感觉到试飞员的情绪开始焦燥了,时间一分一秒的快速流逝,塔台里的空气有些凝固,领导们脸色已开始有点铁青。这么多的处置流程走下来,险情仍未排除。怎么办?比较安全可靠的办法用尽了,无效!试飞机组五个人的生命安全和国家财产安全系于我们身上,怎么办?领导们的眼光都落到了我们修理厂三个人身上,我们顿时感受到千斤重担压在了身上,每一个毛细孔都紧张的收缩起来,这是我最痛苦、最紧张、最压抑的时刻。按照处置规程,接下来就要准备飞机两轮落地或是飞机机腹迫降的高度危险的处理程序了。而这种方式谁也没做过,谁也不能保证飞机不会出现落地时倾覆或是起火燃烧的危险局面,尽管地面已开始跑道清场,消防车救护车也已就位,只等下令实施迫降。

飞机起落架

这时,我们三人紧急商议,在刚才的飞机通场盘旋时,我们已看到右起落架仓门在打开状态,右起落架也似有下落的姿态。我们判定右起落架的锁具出问题了或是起落架的锁卡住了,导致起落架放不下来,而伊尔-14飞机的起落架锁具是通过连接在起落架收放操纵手柄的钢索实现开锁而放下起落架的,那么解决问题的办法就是通过钢索连动实现起落架开锁。于是我们向师领导报告:指导试飞员打开飞机货仓地板,在最靠近右起落架的部位找到地板下连接操纵手柄和起落架锁具的控制钢索,用人工强制的手段将起落架的锁具强行开锁,起落架依靠重力作用也会放下来。为验证我们的判断是否正确,试飞员打开起落架仓上面的检查盖板,可以看到起落架锁处于要开未开的状态。方案明确并得到批准,塔台安抚试飞员平静心态,仍然低空通场盘旋,按我们指导的步骤开始打开地板仓盖,寻找操纵起落架锁具的钢索,地板下联动钢索虽然很多,但每根钢索均有标记,试飞员很快找到了那根钢索,并与我们的生产记录对照进行了确认。我们告诉试飞员,用飞机上的应急橇棒,在地板下找个合适的支点,使出吃奶的力气将起落架用劲撬下来。试飞员按我们的要求在飞机上折腾了好一会,起落架仍是纹丝不动,他告知我们怎么撬也撬不动呀。我们让他休息会,然后要他换一个地方,告诉他一定要撬开锁,也必须要撬开锁才能安全落地。我们鼓励他下定决心,不怕困难,使出浑身力气一定能够完成任务。试飞员也回答我们:“好吧,我使出吃奶的力气今天豁出去了”。此时从无线电通讯中能听出他嘿嘿的用力声,我们问他怎么样了?有动静没有?他回答我们好像钢索有移动的迹象。我们告诉他你只管使劲撬,钢索保证撬不断,你们一定能平安落地,在我们的鼓励下,他肾上腺素爆发,力度越来越大。此时我们听到他大叫了一声,“起落架撬动了”,我们连忙抬头看向天空低空盘旋的飞机,只见右起落架正慢慢的落下来了,我们询问试飞员“右起落架绿灯亮了没有”?回答说:“三个起落架绿灯都是亮的”,我们又叫试飞员在起落架仓检查窗口处确认一下起落架是否完全放下并锁住,一切正常,此时只听到机舱内和塔台内一片欢呼声,此时此刻我们那颗紧悬着的心才放了下来,人也瞬间轻松了下来,浑身不知不觉已汗湿了一大片。

11时20分,在经过了一个多小时漫长的空中博弈后,我们终于胜利了,飞机安全降落了,滑到停机坪停下来,试飞人员立马被师里的小车接走了。此时我们在师机务处的监督下,立即组织人员将飞机顶升起来,机务处的技术专家亲自上机进行起落架收放试验,一连做了两遍,谢天谢地,起落架正常收放和应急收放均为正常,我们又一次高悬着的心平静的落下来了。

第二天,师机务处来人收走了我们试飞前一天的起落架收放试验工作日志和如实写出的起落架收放试验组织工作检讨报告。此次试飞险情也算是一个重大事故,只是最终有惊无险,但师里面会根据试飞机组人员的试飞过程报告和我们上交的报告来分析判断事故原因和人员责任,并作出事故处理结果。我们在焦急的等待着事故的最后结论,不知会落个什么责任在自己头上。虽然心里比较焦急忐忑,但有一点我们能肯定的就是试飞前的试验程序无问题,试验结果也正常,试飞中虽出现重大险情,但我们判断准确并解除了险情,没有出现重大损失,我们的内心还是很坦然的。

一个月后结果出来了,试飞机组和我们三人均无行政和技术责任,只是要求我们必须认真吸取经验教训,加强安全责任心,改进工作方法,确保今后的生产技术安全。这个结果让我们很高兴也有点惊诧。后来才得知,试飞机组上交的试飞报告中,他们如实告知了正常放起落架不成功的情况下一时忙乱,在按下应急放起落架的手柄时没有将正常放起落架手柄复位,导致应急放起落架形成的力矩被正常放起落架的力矩抵消。而起落架的锁具当时因钢索的热胀冷缩原因而未能实现完全开锁(当时试飞时的气温与前一天试验时的气温有较大温差,起落架操纵开锁间隙在正常的上限位置,气温变化导致钢索热胀而未能完全开锁)。试飞时出现险情后处置程序不到位,导致锁具卡住所以开不了锁。基于这个原因,师里对我们各打五十板,又考虑一些其他的特殊原因所以不作责任处理,我们顺便沾光没有受到责罚。

险情虽然已处置结束了,但我的心情久久不能平静,这是我一生中遇到的第一次惊心动魄,让人记忆深刻的一次经历,四十年过去了,此次险情不但没有淡忘,反而深深的烙印在我的脑海深处。尤其是前些年看过一部根据真实事件改编的电影《紧急迫降》,电影的原型为一九九八年九月十日东航586号航班执行上海飞往北京的航班任务。客机起飞后前起落架故障放不下来,机组人员奋力处置,最后采取机腹迫降方式落地的惊险故事,更是勾起了我对事件的再一次回忆和深思,我们处置险情的过程和程序与电影中所描述的极其相似。电影中的处置也走到了我们那一步,派空勤人员打开起落架仓的盖板用斧头狠敲起落架企图将起落架敲下来,但是没有成功。最后不得不采取机腹迫降的危险方式,迫降虽然成功,保住了137名乘客的生命安全,但飞机却遭受到严重的损伤。试飞机组和我们都是幸运的,试飞飞机也没遭受到损失,但教训是十分深刻的:如果我们试飞前的起落架收放试验工作做得更精细一些,起落架锁的开锁间隙调的更精准一点,对试飞前后两天的气温变化更敏感一点,试飞机组成员在空中的应急处置更准确一点,这次险情就完全可以避免。试飞必须确保安全,安全只能来源于对技术的精益求精,对工作的高度责任心,对生命的无比敬畏。

东航586航班机腹迫降现场

这次事故教训让我学习到了很多,也让我成熟了许多,我从中受益匪浅,我深刻的认识到:航空安全无小事,只有地面的精心维护,精益求精,不放过任何一个疑点,不错失一丝一毫,让每一个零部件都能精准无误的发挥作用,才能保障空中的绝对安全,任何马虎和侥幸心理都有可能造成无可挽回的损失。在以后的航空技术领域里我的工作责任心不断增强,我的工作作风也更加严谨细致,我的工作计划执行也更加精细周密,我的行政管理能力和技术管理水平也不断提高。

这次航空事故的教训和我在军分区系统遇到的其他几次重大事件,逐渐历练了我遇大事沉稳冷静,遇突发事件不惊不慌的潜质,逐渐的培养了我坚定、认真、严谨、周密、雷厉风行的工作作风,为我转业地方工作提前做好了思想、作风、能力上的各项准备。在地方工作的18年时间,担负起了错综复杂的工作重担,也经受住了惊涛骇浪的冲击,赢得了领导和同事们的信任和肯定,为单位及其系统的稳定发展做出了应有的贡献,体现出了一个军转干部应有的风采。

2024年元月24日写于海南保亭